生 態

七月的光山,到處是青草和稻田。綠茵,漫山遍野,一望無際。稻田里,霧氣氤氳,一汪汪水塘,稀釋著夏日的燠熱。天上,幾朵淡云,無憂無慮,閑散恬淡。

我們爬上九架嶺。九架嶺半山腰有一個亭子。在涼亭小憩,胡善信指著不遠處郁郁蒼蒼的林子說:“生態是我們的命根子。”

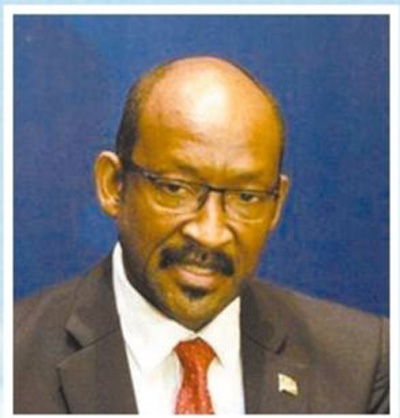

胡善信是河南光山縣晏河鄉帥洼村黨總支書記,河南省勞模。

這個鄉原來叫河棚鄉,2005年光山縣鄉鎮區劃調整,河棚鄉被撤銷,其行政區域劃歸晏河鄉管轄。

1992年的河棚鄉是個窮鄉,人均年收入不足七百元。除了青山綠水,什么都沒有。青山綠水出好茶,有外地老板找到胡善信,讓他發動本村村民種茶樹。種活一棵,給幾百元。采摘的茶葉也照單全收。帶領村民脫貧致富奔小康是黨支部的責任,胡善信積極性很高。只是,要想大面積種茶樹,得先砍樹。砍的是松樹,本地樹種馬尾松。“那時一棵馬尾松有的有碗口粗,有的稍細一點。”胡善信曬得黝黑的兩只手在我眼前一比劃——“有這么粗!”

那樣粗的樹,力氣大的人,只消揮舞兩下斧頭,樹就斷了生長,樹的橫截面呈現白生生的茬口,一縷濕氣扶搖直上,如同生命的最后一次呼吸。

胡善信準備砍樹。鄉上的書記得到消息趕到現場,大喝一聲:“住手!”書記沖胡善信吼:“砍一棵樹幾秒鐘,種一棵樹幾十年。你算算賬,這樹能不能砍?”

當時的樹現在有多粗?我來到樹前,想看個究竟。我沒拿尺子,用手測量,一拃,兩拃,三拃……胡善信經驗老到,說:“直徑二十六七厘米。”

林間,濃蔭蔽日。四處鳥聲嗈嗈,蟬聲嘶啞,蝴蝶翩翩。我們在林間穿梭,胡善信擦拭著額頭的汗珠,說:“當年,要不是書記及時制止,整個九架嶺萬畝林海恐怕也被茶樹替代了。”

守著青山綠水,卻始終無法擺脫貧困,胡善信心里著急。九架嶺上有一座庫容兩三百萬立方米的水庫。胡善信把水庫轉包給一個外地老板,外地老板每年給村里交點錢。外地老板為了多養魚,多賺錢,往水庫投料。投什么料?化肥,雞糞,豬糞。肥料生出蟲子,魚吃蟲子,人吃魚,魚賣錢,錢生利。生態鏈或價值鏈形成。胡善信不知道外地老板往水里投料的事,知道后,想睜一只眼閉一只眼。上級一位領導批評他,脫貧摘帽是黨支部的任務,想方設法讓村民多賺錢也合情合理,但是,用這種辦法養魚,污染環境,危害百姓,是在斷子孫后代的活路,不能做!

二十多年前的事,胡善信還記憶猶新。如果說當年他內心里還抵觸的話,如今,望著青山綠水,他算是徹底折服了。我看到,當年不讓亂養魚的水庫,如今叫民勝水庫,群山環繞,綠水依依,波光粼粼。縣水利局在旁邊豎了一塊牌子,上寫:水資源保護地。

這些年,帥洼村黨支部帶領村民選擇性地種茶,種板栗,種油菜,種高檔花木,同時進行勞動力轉移。村里還籌集資金,在九架嶺修了這條十五公里長的水泥山路,城里人來,既可開車上山,也能徒步爬坡。人們流連于野外,欣賞青山綠水;在農家樂休息、消費,男女老少,怡然自得。

走進帥洼村,如同進入一座世外桃源。遠處山巒起伏,近處土地平曠。農家小院錯落有致,紅磚白墻,屋舍儼然。晌午,男女老少圍聚于樹蔭下,聊天,說笑。見村支書帶著客人進村,大家格外熱情友好。一村婦擰開自來水龍頭,往我們頭頂撩水,喊:“天熱,給你們降降溫!”水花亂濺,清涼舒服,善良、樸實的笑聲在水塘和林間回蕩。

胡善信指著地上顆粒飽滿、黃黑夾雜的油菜籽,得意地說:“我們吃這種菜籽油,你們可吃不上。”吃不上,但我想看。胡善信給我包了一包油菜籽,詩意地說:“讓中原的油菜花在嶺南的城里綻放吧。”

良田,美池,桑竹,高柳,鳴蟬,白鷺,山雞,野兔……帥洼村有耕地一千三百四十畝,山林一萬六千畝,森林覆蓋率百分之八十以上。帥洼村人知道,這樣的山區村,念“農字經”,念“林字經”,念“生態經”,才是念真經。

坐在家門口掙錢,如今帥洼村人人均年收入已達一萬多元。滿墻的榮譽——全國生態文化村、全國文明村、河南省生態文明村、河南省水美鄉村……

文 化

光山是河南信陽的一個縣。信陽出毛尖。

光山有座山,叫大蘇山。大蘇山有座寺,叫凈居寺。凈居寺門前東側有棵樹,是銀杏樹。銀杏樹上長著扇形葉子,那是銀杏樹的葉子;也長著橢圓形葉子,那是檀樹的葉子;還長著卵形葉子,那是構樹的葉子。

一根,三樹,實不多見。

這棵樹,不是一般的樹,樹齡有一千三百多年,是唐代的樹。宋代詩人梅堯臣贊過此樹:“百歲蟠根地,雙陰凈梵居。凌云枝已密,似蹼葉非疏”。

遠看,樹高二十多米,葉子繁密,像一朵綠色大蘑菇。近前,我張開雙臂,想量一量樹有多粗,繞行一圈,五米出頭。

歷經千年風雨而不倒,此樹已成文物。是“活文物”。

凈居寺也是文物。公元554年(北齊天保五年),高僧慧思來到大蘇山結庵,開壇說法,凈居寺由此成為佛教天臺宗的名寺。蘇軾來過,黃庭堅來過,唐、宋、明、清,很多文人墨客都來過。蘇軾曰:寺在光山縣南四十里,大蘇山之南,小蘇山之北……詩曰:徘徊竹溪月,空翠搖煙霏。鐘聲自送客,出谷猶依依。回首吾家山,歲晚將焉歸。

記載歷史與文化的蘇軾《游凈居寺詩并敘》碑,鐫刻于公元1556年(明嘉靖三十五年),也是珍貴的文物。

光山歷史悠久。周時稱弦國。公元598年(隋開皇十八年),更光城為光山,光山之名自此始。

歷史與文化的底子,熏得人心暖暖。

2012年底,光山評出“十大感動光山人物”,一位從廣州空軍轉業到光山的老人當選。頒獎詞里這樣寫道:

他是一位勇者,身患癌癥,卻志堅如磐,支撐著羸弱的身體,癡心于凈居寺古碑碣的收集、翻譯與整理……

他就是光山大蘇山凈居寺文化研究會會長、原縣農業局局長——王照權。

縣農業局在大蘇山有個茶廠,茶廠旁邊就是凈居寺。在職時,王照權常去茶廠辦公。他發現,寺里已經沒有僧人。寺院破敗、傾頹,在風雨中飄搖。寺里的文物散落各處,如一枚枚遺失的棋子。此后的日子里,即便退了職,退了休,即便罹患癌癥,身體虛弱,他都沒有撇開凈居寺。

幾個志同道合的老人,在古銀杏樹下找過碑,在西坡找過碑,在水渠里找過碑。袁宗光老人告訴我,有一次,村民說寺院門前的地溝里可能有碑,找來找去,發現地溝的入口在寺院后面。王照權打著手電筒先鉆了進去。冬天,地溝里陰暗潮濕。倆人彎腰屈膝,艱難挪步,衣服、褲子沾了積水,冰冷瘆人。到了盡頭,卻沒有發現碑,正失望之際,王照權一扭脖子,笑了起來:碑在,在他們頭頂,不知何年何月何日,被人拿來當了蓋板。

找到的碑石,有的斷裂,他們用強力膠加水泥,小心翼翼地黏合。有的風雨剝蝕,部分缺失,讓他們心痛不已。

他們搜集、整理、修復和搶救自公元554年至1924年的古殘碑五十三通,為大蘇山文化尋根溯源提供了一批彌足珍貴的原始資料。

之后,還要拓碑:將宣紙覆在石碑上,然后刷墨揭下,紙上就會顯現與石碑上同樣的字形。說來容易,做來難。他們先把碑擦拭干凈,再將半濕的宣紙平鋪在碑上,用毛刷子輕輕將宣紙凹入字里行間。待宣紙稍干,將絲綿纏成捆,將細沙包成包,細沙包置于絲綿捆之上,再裹成一個整體,像個沙錘。沙錘蘸墨,點在宣紙上。干這個,他們都是業余的。他們用業余的方法干著專業活計。

揭下的宣紙上,字跡醒目——歷史的煙云,初時濃重,由遠及近,漸漸清晰。

多年來,王照權等人多方奔走,聯系社會知名人士到凈居寺參觀考察,組織召開學術研討會,修建旅游石階步道、摩崖石刻保護廊、古碑廊。還組織專家細致入微地考證、釋文、校勘、注釋、意譯,編纂出版多種書籍。

王照權說過這樣一句話:“但凡人的心中都蘊藏著火種。”我與他短暫地交流之后,便知道,這位風燭殘年的老人,其實一直在用生命的燈盞,守衛著光山的歷史與文化。

幾位老人并不孤獨。為了保護名山古剎,光山縣召開大蘇山凈居寺規劃設計座談會。2015年,河南大蘇山國家森林公園獲準設立,近兩千八百公頃的面積,凈居寺、古樹、清代茶園……與山水相繞,隨云卷云舒,作為林區最珍貴的核心景觀,向世人呈現。

英 雄

光山北臨淮河,南依大別山,地處鄂、豫、皖三省交界地帶。

光山自古英雄輩出。

行走于光山縣城,隨處可見“司馬光”——司馬光廣場,司馬光中學,司馬光東路、中路、西路,司馬光文化研究會,司馬府。我們住的縣上的招待所,也叫司馬光賓館。

光山便與北宋著名政治家、史學家、文學家司馬光有關系。原來,光山是司馬光的出生地。因為出生在光山,他的名字中才有“光”字。我們都知道司馬光小時候砸缸的故事,司馬光就是在光山砸的缸。

光山還是偉大的無產階級革命家、政治家鄧穎超的祖居地。

2006年,鄧穎超祖居被國務院確立為全國重點文物保護單位。祖居在縣城司馬光中路白云巷內,是一座頗具清代建筑風格的院落。進入祖居,門廳的一塊石壁上鐫刻著鄧穎超的手跡:“我愿意傾聽人民和婦女大眾的意見,好使我知道怎樣為人民和婦女的利益去奮斗。”

院落幽靜,樸正典雅。周恩來、鄧穎超生前文物及生平事跡展室、題詞碑廊及陳列展,讓參觀者深刻地感受到老一輩無產階級革命家對黨和人民的無限忠誠,對革命事業的鞠躬盡瘁。我的內心激情涌動,乃至淚眼蒙眬。

1947年,劉伯承、鄧小平率晉冀魯豫十二萬精兵千里躍進,扼住長江門戶,開辟豫、鄂戰場,歷經大小五十余次血戰,殲敵近十萬人。

我們走進位于光山縣磚橋鎮的文氏祠,此處,正是王大灣會議會址紀念館。1947年,劉鄧大軍進入大別山,深入敵后,在無后方依托條件下實施戰略展開,所遇到的困難和艱險很多。由于部隊長途跋涉,連日征戰,指戰員們都十分疲乏。后勤供給方面,人缺糧食,馬缺飼料,槍炮彈藥也愈來愈緊張。北方的戰士初到大別山,吃不慣大米,聽不懂方言土語。在此種情況下,有些人思想上產生了動搖,甚至對堅持大別山斗爭能否勝利也產生懷疑,少數部隊一時紀律松弛,直接影響了戰斗力。

在生死存亡之際,中原局野戰軍總部于9月27日在此召開旅以上高級干部會議。會議連續開了三天三夜。劉鄧首長沒有談戰術制敵,而是講軍隊紀律。王大灣會議后,通過發動群眾,凝聚了大多數人的力量,經過半年多極為復雜而艱苦的斗爭,劉鄧大軍終于在大別山站穩了腳,扎下了根,為日后的戰略決戰創造了有利條件,極大地加速了全國革命勝利進程。

紀念館內,保留著鄧小平、劉伯承舊居。王大灣會議期間,鄧小平、劉伯承曾在此居住。我進入鄧小平舊居,見一地青磚,凹凸不平;一張木桌,半新不舊,桌上,一個透明的玻璃罩里罩著一把手槍;一張木床,斑斑駁駁,床上,鋪著藍底白格的舊被子。革命的戰火,已經被永久地定格與封存。紅色的歷程,讓每一位后來者流連忘返,心生敬仰。

光山,的確是一座英雄的城。

退休多年的老干部、光山縣人大常委會原主任向正升如數家珍地介紹光山,我們這個地方,是一塊智慧的土地,歷史上出過名人,戰爭年代出過將軍,和平年代出過院士。我們重視空軍招飛工作,去年底,空軍頒發“空軍飛行員光榮家庭”榮譽匾,光山籍飛行員余峰和他的父母獲得“首次評定飛行等級紀念”牌和“空軍飛行員光榮家庭”榮譽匾。我們重視教育,年年有學生考上北大、清華……

第二天早上5點,天剛亮,我便上了街。

天高云淡。

我隨便攔了一輛“蹦蹦車”,說去哪一所高中門口看看。司機老彭說,那就去“二高”。二高門口,貼著一張紅榜,上面寫著高考的喜報。幾日后我得知,這所中學,共有十三人進了北大、清華——這,只是光山縣多所高中的其中一所。

當時,我與門口的保安閑聊。他叫曹永祥,今年五十七歲。我問他,你的孩子多大了,上沒上大學?他說,2010年,兒子考進中國傳媒大學,早畢業了,現在在北京混。

“混”字,他說得不“正宗”,但很響亮,很自豪。

《 人民日報 》( 2018年08月15日 24 版)